展覧会情報Exhibition Information

開催中の展覧会Current Exhibition

開催中

2025/12/6(土)〜2026/2/1(日)

10:00〜17:00

国宝 熊野御幸記と藤原定家の書 ―茶道具・かるた・歌仙絵とともに―

鎌倉時代・建仁元年(1201年)に藤原定家が後鳥羽上皇の熊野参詣に随行した際の自筆の記録「熊野御幸記」を全巻展示いたします。あわせて「大嘗会巻」や「小倉色紙」・「歌切」など館蔵の藤原定家の書を展示いたします。また、近世に小堀遠州などが定家の書を好み、茶道具の銘を和歌から取り、小色紙や箱書を定家様で書いていますが、それらの茶道具も展示いたします。

藤原定家筆「国宝

展覧会の趣旨

当館所蔵の6点の国宝の一つ、藤原定家筆「国宝

定家の書といえば、江戸時代以来、

なおこの展覧会は、次の開館20周年特別展「生誕1200年 歌仙

展示構成

展示構成は以下のように展示室ごとのテーマで展示いたします。

- 展示室1

- 茶人好みの定家様

- 展示室2

- 小倉色紙「うかりける…」

- 展示室3

- 如庵 茶道具の取り合わせ

- 展示室4

- 国宝 熊野御幸記と大嘗会巻、百人一首かるた

- 展示室5

- 定家の古筆切・消息、小堀遠州の定家様

- 展示室6

- 三十六歌仙団扇形かるた

- 展示室7

- 歌仙絵と東福門院入内図

主な展示作品

展示室1茶人好みの定家様

江戸時代初期の大名茶人小堀遠州(1579〜1647)は、藤原定家の書を好み、茶道具の箱書などに定家風の書、すなわち「定家様」で和歌をしたため、銘を付け、名物茶道具として「

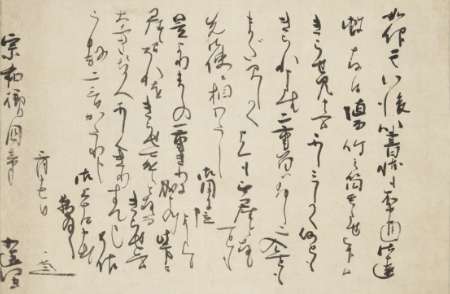

[図1-1]の中興名物 瀬戸二見手茶入(銘二見)は、遠州の箱書で、不昧の書状が添っています。不昧の書体はまさに定家様で、遠州の茶入選びの様子と銘の由来が記されています。

[図2]は、同じく中興名物の瀬戸市場手茶入(銘卯花)。これも遠州の箱書ですが、蓋裏に墨書された和歌「うの花のさかりならずば

中興名物 瀬戸二見手茶入 銘二見 1口

桃山〜江戸時代・17世紀図1-1

松平不昧 筆書状 二見茶入添幅 1幅

江戸時代・19世紀図1-2

中興名物

瀬戸市場手茶入 銘卯花 1口

江戸時代・17世紀図2-1

卯花茶入の内箱蓋裏墨書図2-2

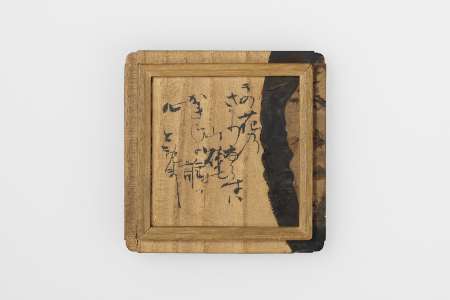

展示室2小倉色紙「うかりける…」

当館の小倉色紙[図3]は、百人一首としては74番の源

小倉色紙 「うかりける…」 藤原定家筆 1幅

鎌倉時代・13世紀図3

展示室3如庵 茶道具の取り合わせ

展示室3は

ここでは後鳥羽院にちなんだ茶道具の取り合わせです。床には

御所丸茶碗 1口

朝鮮時代・17世紀図4

展示室4国宝 熊野御幸記と大嘗会巻、百人一首かるた

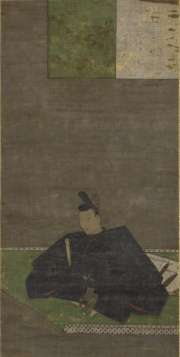

ここでは最初に初公開の藤原定家画像を3幅展示します。これらは近代になって

藤原定家画像

和歌色紙形 1幅 伝藤原信実 筆

江戸時代・17世紀図5

藤原定家画像

道晃法親王自画賛 1幅照高院宮道晃法親王 筆

江戸時代・17世紀図6

藤原定家画像

土佐光芳 筆 1幅

江戸時代・18世紀図7

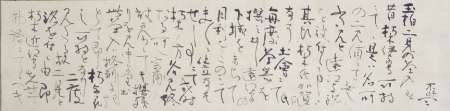

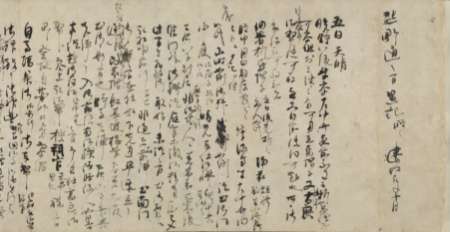

続いて本展覧会のメイン作品、国宝の熊野御幸記[図8]です。建仁元年(1201)10月、後鳥羽上皇の熊野参詣に随行した定家の旅日記です。平成24〜26年(2012〜2014)の修理後としては、久方ぶりの公開となります。

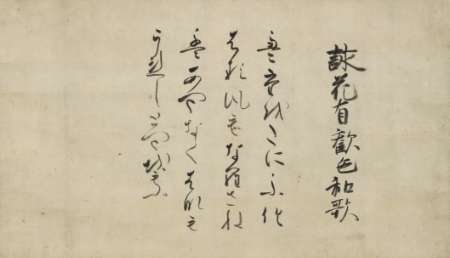

この御幸記にあわせて、この熊野御幸が行われた前年の後鳥羽上皇の和歌懐紙[図9]を初公開します。この翌年に上皇は和歌所を設け、定家らが撰者となり、4年後に8番目の勅撰和歌集「新古今和歌集」が撰進されます。

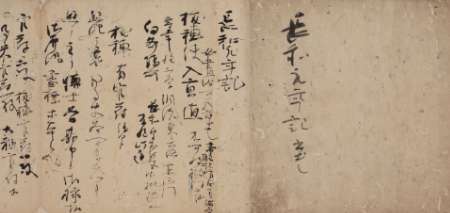

正面ケースの円山応挙筆若松図屏風をはさんで、対面ケースには当館としては初公開の大嘗会巻[図10]です。 熊野御幸記と大嘗会巻は、今回発行の図録で全巻の翻刻と解説・要約を付していますが、展示でも全巻翻刻文を付します。そのあとに定家撰「百人一首」の冊子本と

国宝

熊野御幸記 1巻藤原定家 筆

鎌倉時代・建仁元年(1201)図8

後鳥羽院和歌懐紙 「花有歓色 」 1幅

鎌倉時代・正治2年(1200)図9

大嘗会巻 長和元年記 1巻藤原定家 筆

鎌倉時代・12〜13世紀図10

百人一首 かるたより山口素絢 絵・鈴木内匠 文字

江戸時代・18〜19世紀図11

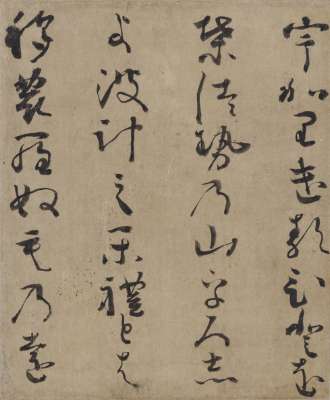

展示室5定家の古筆切・消息、小堀遠州の定家様

この展示室では、定家の書と「定家様」の典型としての小堀遠州の書を展示します。

まずは重要文化財の古筆手鑑「

後半は小堀遠州の消息で、

藤原定家 筆自詠和歌三首 1幅

鎌倉時代・13世紀図12

小堀遠州 筆消息 (金森宗和 宛) 1幅

江戸時代・17世紀図13

松花堂昭乗 筆蔦図 小堀遠州賛 1幅

江戸時代・17世紀図14

展示室6三十六歌仙団扇形かるた

小さな展示室では、

三十六歌仙団扇形 かるたより

江戸時代・18〜19世紀図15

展示室7歌仙絵と東福門院入内図

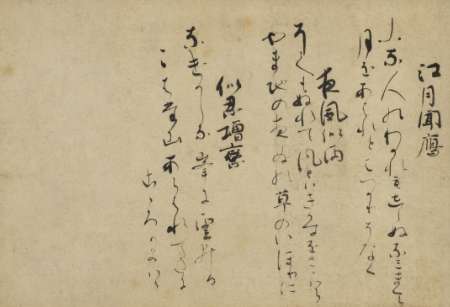

展示室6の三十六歌仙かるたに続き、展示室7でも歌仙絵にこだわります。

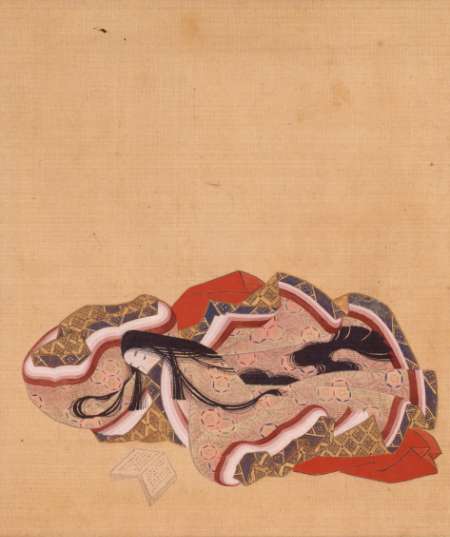

3点の歌仙帖のうち、

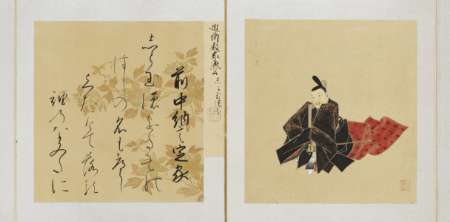

[図17]の

[図18]の和歌が伝

そして最後は、日本独特の和歌の文化を育んだ宮中内裏への入内を描いた東福門院入内図屏風[図19]で展示を締めくくります。

女房三十六歌仙帖 より紫式部土佐光起 筆

江戸時代・17世紀図16

紫式部展示期間:1月4日~2月1日

六歌仙帖 より藤原定家住吉広純 (具慶 )筆

江戸時代・17〜18世紀図17

三十六歌仙帖 より後鳥羽院 (和歌)伝鷹司兼熈 筆

江戸時代・17〜18世紀図18

重要文化財

東福門院入内図屏風 4曲1双

江江戸時代・17世紀図19

- 会期

- 2025年12月6日(土)~ 2026年2月1日(日)

- 開館時間

- 10:00〜17:00(入館は16:30まで)

- 休館日

- 月曜日(但し1月5日・12日・26日は開館)、年末年始(12月27日(土)〜1月3日(土))、1月13日(火)、1月25日(日)

- 主催

- 三井記念美術館

- 入館料

- 一般 1,200(1,000)円

大学・高校生 700(600)円

中学生以下 無料- ※70歳以上の方は1,000円(要証明)。

- ※20名様以上の団体の方は( )内割引料金となります。

- ※リピーター割引:会期中一般券、学生券の半券のご提示で、2回目以降は( )内割引料金となります。

- ※障害者手帳をご呈示いただいた方、およびその介護者1名は無料です(ミライロIDも可)。

- 音声ガイド

- 音声ガイドでわかりやすく解説いたします。(日本語のみ、貸出料700円)

- 入館

- 予約なしでご入館いただけます。

展示室内の混雑を避けるため入場制限を行う場合があります。

- お問い合わせ先

- 050-5541-8600(ハローダイヤル)